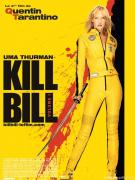

| 杀死比尔第一卷(Kill Bill Volume 1) 8.2 |

|

版本信息:

|

| 影片编号:

010111 |

| 碟片数量:

2 CD |

| 影片类型:

CULT |

| 播放时间:

110 分钟 |

| 上映日期:

2003-10-10 |

| 出品地区:

美国 |

| 对白语言:

英语&日语 |

| 字幕语言:

中/英 |

导演:

昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)

武术指导:袁和平、千叶真一 |

主演:

乌玛·瑟曼(Uma Thurman)

David Carradine

Daryl Hannah

Michael Madsen

刘玉玲(Lucy Liu) |

简介:

【剧情简介】

新娘(乌玛·瑟曼饰)曾经是致命毒蛇暗杀小组(D.I.V.A.S)的一员,企图通过结婚脱离血腥的生活。但是她的前同僚(汉纳、刘玉玲、薇薇卡·A·福克斯、迈克尔·马德森等人扮演)以及所有人的老板比尔(大卫·卡拉丁饰)的到来破坏了这一切。“比尔,”新娘请求说,“我怀孕了,是你的孩子。”但是回答她的是“砰”的一声枪响!

5年后她在一家医院醒来,就立刻开始着手一次从得克萨斯到冲绳、北京以及墨西哥的复仇之旅,为了一个目标她要大开杀戒。“当我到达目的地之后,我将杀死比尔。”

【评论】

《杀死比尔》:华丽的血色拼图

作者:闻天祥 来源:网易娱乐

暌违多年的昆汀·塔伦蒂诺,以《杀死比尔》向他所钟爱的香港武打电影与日本武士、黑帮电影致敬,炮制出了一部在叙事上保有他过去风格、但混杂了更多类型元素与电影典故的新作品,既有大量谐仿的黑色幽默,又极具血腥暴力之能事。

影片的故事其实非常简单,乌玛·瑟曼饰演的“黑响尾蛇”4年前在婚礼上惨遭比尔旗下的“毒蛇暗杀组织”(可见她过去也是其中一员)屠杀,她是婚礼上的唯一幸存者,醒来之后,便展开复仇行动。然而就像过去的塔伦蒂诺作品一样,并不循正常时序交代事件,在简单的序场后,影片迅速跳到第二趟复仇任务,然后才又拉回到复仇的理由,甚至还多管闲事的从女主角之口、以动画形式呈现要杀的第一个对象(由刘玉玲饰演)童年时目睹双亲被杀,及日后复仇、成为东洋头号女杀手的过程。

昆汀的才能不仅在于重建时序而创造出一种独特的说书体,在同一场戏让情绪急转直下的手法,也已相当成熟独到,例如本片呈现的第一场对决,即因学童放学回家而突然由肃杀之气变成通俗剧式的温馨良善,就相当精采。不过到最后血流成河的日本料理店屠杀,过多的喷射血浆、断肢残臂,却暴露出了昆汀的一个弱点,就是他所谐仿的这些片型往往在外表的血脉贲张以外、同时具备浓烈的情感冲突,昆汀欠缺后者,不免让报仇的情绪与内在力量,都显得空洞,电影突然之间变得冗长窒重起来。或许这也是对“异文化”部分消化不良的结果,以致于《杀死比尔》虽堪称他作品中最具感官之娱的,但做为一幅东方华丽拼图的味道,多过他对类型新意的开发。

不过目前我们看到的,只是这个故事的上集而已。比尔还没被杀,甚至真面目都还是个谜。

昆汀虽然在电影一开始就现出邵氏片头,以为致敬;并安排70年代著名武打港星刘家辉露面,以及让乌玛·瑟曼穿着类似李小龙在《死亡游戏》的戏服决战。不过香港电影的美学影响,在这集似乎不如日本漫画与动画、深作欣二的暴力电影、黑道大姊头类型、千叶真一(以寿司师傅掩饰真实身份的铸剑大师),甚至拿流星锤作武器的怪怪制服美少女等日本类型电影的反刍,来得多样。

随着剧情发展,这种比重在下集显然会发生明显变化。昆汀还会变出什么绝招?对类型元素与形式风格还能有何进展?期待之余,我们也没必要急着太早下结论了。

《杀死比尔》:怒放的暴力之花

作者:子君 来源:网易娱乐

BANG BANG (MY BABY SHOT ME DOWN),索尼·保诺作,切儿1966年原唱,南希·辛纳塔翻唱,出现在《杀死比尔》的首幕影像中。镜头对准“黑蛇”(乌玛·瑟曼饰),黑白画面,近镜头特写,血肉模糊的脸,痛苦的呻吟和冰冷的杀戮;镜头消失,简单吉他合弦中南希干净而略带忧伤的嗓音响起,仿佛是无可挽回的命运在一步步笼罩头顶。歌声歇至,大幕开启,那奇特的具有穿透力的声音和歌词,瞬间击中我毫无防备的神经,好象是看到昆汀掀开银幕的一角,对观众说,开始享受这凌厉的复仇故事吧,那作者强烈的风格化标记,通过这首歌的嵌入再次得到天才般的展示。而接下来的将近两个小时血光交迸、愤怒四溢的银幕历程,就如同这首古怪、忧伤和颓废的歌曲,竹马青梅的画面中洞穿的枪声,突如其来的杀戮、死亡降临和不可扭转的血腥使得这部电影成为我看到的最为暴力残忍的动作片之一。然而一切在昆汀自如的掌控下,又显现出暴力美学的终极境界。作为一名女性观众,我不知道这样一部电影是否会超过大多数普通观众的忍受极限。曾经听说《上帝之城》因为影片毫不假饰地表现街头少年暴力使得一位女性影评人无法忍受而中途退场,而《杀死比尔》,尽管血肉横飞,却因为导演对于暴力无置评的态度以及镜头语言接近完美的精致消解了那噩梦般的暴力展示,同时昆汀执著的时间解构和片段拼图所带来的叙事感染力使得《杀死比尔》(简称《比》)成为2003年度最令人难以忘怀的电影之一,无疑也会成为电影历史上经典的cult films之一。

◆极致的形式之美◆

在昆汀1994年以《低俗小说》(简称《低》)扬名戛纳之后,世界各地的影迷和影评人对于昆汀电影中内容和形式完美的融合迷恋不已。昆汀电影当中的无节制暴力主题和完美的结构变化技巧隐藏在黑暗庞杂的故事后面,无批判的社会文化呈现也常常是埋伏在昆汀电影当中的暗影(在《落水狗》和《低俗小说》通过人物喋喋不休的对白和大量的俚语粗口来加以展现)。5年磨一剑的《比》与前面这些作品相比较,似乎对于故事的追求在片中已经退居次席,更多让我们看到昆汀对于完美形式的迷恋。这也许与昆汀对于影片的诉求有所关联,此片构思拍摄初期,昆汀就宣布他要拍摄出一部绝对的动作片,尽管在《比》中我们依然再次接触到黑帮、杀手、血战、复仇等等在类型片中非常常见的元素,或许应该说是昆汀本人统一的风格烙印,但在《比》片中,这一切都以动作和形式完美的方式体现在影片的叙事之中。这部电影和昆汀以往的作品一样,高潮迭起,没有一刻冷场。

《比》的故事是非常简单的,可以说昆汀在本片中甚至带有消解故事的企图。影片的开头字幕显示这是一个关于复仇的电影:作为比尔的杀手组织成员之一,“黑蛇”四年前怀孕并且在德克萨斯一个小礼堂举行婚礼,婚礼当天,作为新娘的“黑蛇”和参加仪式的所有在场者都被比尔以及其手下的杀手屠杀。“黑蛇”在医院里昏迷4年之后展开了疯狂的复仇,她复仇计划名单上分别是“眼镜蛇”(维维卡·福克斯饰)、“水蝮蛇”(刘玉玲饰)、“加利福尼亚蛇”(黛瑞·汉娜饰)、布德(迈克·曼德森饰)和比尔(大卫·卡拉丁饰)。此后影片的演进,纯粹的复仇情绪场面主宰了一切,昆汀甚至懒得给我们一个“黑蛇”的婚礼被破坏的解释(也许在明年2月上映的第二部电影中能够找到答案)。

在这里,我们很少能够看到《低》中那些让人反复咀嚼回味的台词片段,日本剑道名家千叶真一和香港武指名家袁和平设计和指导的大量精彩的打斗场面成为《比》中被欣赏的核心部分。昆汀采用了大量的电影技术手段,来描摹多个动作场面的华丽和血腥,快速的剪接,变换速度的镜头拍摄,大量的人物特写镜头,慢动作,黑白和彩色场景的转换,他似乎要把拍摄动作能够使用的技术元素全部融合到一部电影当中,制造出前所未有的动作和血腥的高峰。

影片开场之后的第一个小节,故事从四年后的复仇展开,“黑蛇”和“眼镜蛇”在后者的厨房中开始了一场硬马硬桥的对决。这个片中最先出现的打斗场面,在袁八爷的设计下,与我们熟知的港式功夫并未有太大的区别,而影片此后连篇累牍的血腥气味,在这一幕初次被嗅到:“黑蛇”和“眼镜蛇”衣服上斑斑的血迹,“眼镜蛇”被插中心脏的飞刀,昆汀的暴力至上哲学使得电影向昆汀典型作品和他长久迷恋的那些老式cult film靠拢,而远离了常规的商业动作片的风格。至于影片最血腥的场面,则是“黑蛇”与“水蝮蛇”及其手下众多杀手的打斗,这其中既有群殴(这一段类似踢馆的戏让人不由自主联想到《骇客帝国》中尼奥力战数百个史密斯先生的群斗场面,因为有同一个武术指导,使得这种感觉更为强烈),也有“黑蛇”与“水蝮蛇”及其得力手下的单斗场面,“黑蛇”在日式梯台间腾挪的身影,和《卧虎藏龙》中玉蛟龙在饭馆中的一场戏也有那么几分相似。然而和这些电影大相径庭的是昆汀对于暴力形式的极端追求,这从影片多次象水柱一样喷射的鲜血和无数个被砍断的肢体中得到了印证。这场持续将近一个小时的打斗从“黑蛇”斩断“水蝮蛇”最亲密的手下黑衣律师索菲亚的一臂开始,鲜血的喷洒象后花园的橡胶水管射出的水柱(这样的镜头在影片的前面已经出现过多次),而昆汀在群殴开始后突然把色彩转为黑白的设计,使得影片在恢复成彩色以后,大厅地面上血迹斑斑的断肢残体尤其具有触目惊心的视觉效果。

谈到血腥暴力的体验,虽然鲜红的人血在片始终都象水柱一样喷洒,由于昆汀在处理时的手法,使得这一反复出现的意象到末尾具有漫画般的夸张。其结果是夸张暴力带来的黑暗阴冷的感觉在《比》中开始隐藏,虽然全片有着比《低俗小说》血腥和暴烈得多的杀人场面,但在我看来,其暴力后面纵深的心理阴暗程度没有一个可以和《低》中布奇和黑老大马塞勒斯在地下室被变态鸡奸折磨的场面相提并论。昆汀似乎完全沉醉于如何把电影影像极致的类型化推进的意图之中,可以说,除了“黑蛇”在医院醒来后即将被一个陌生男人强奸时佯睡一幕让人有一丝寒意,那些《低》里面轻描淡写当中表现变态暴力的凛冽寒冷的片段,都让位于昆汀实现形式和表现完美的目的。

◆光晕中的“暴力美学”◆

昆汀对于“暴力美学”的迷恋人尽皆知,他自己也承认受到港产功夫片和吴宇森“暴力美学”极大的影响,但在他以往的影片中,“暴力美学”的实现几乎都是通过人物的对白和情境塑造,很少有直接的大段动作场面。而在《比》中,昆汀几乎是虔诚的举起了“暴力美学”的旗帜,并且把它推向他自己构想的极致。

在总共6个小章节中,有一段叙述“黑蛇”在杀死“眼镜蛇”之后,前往日本冲绳寻找铸刀大师服部半藏(千叶真一饰),希望能得到他亲手铸造的武士刀,向服部曾经的学生比尔复仇。昆汀在这小节中的处理仿佛是对“暴力美学”崇拜的一个暗示,他的镜头温柔的扫过每一个美丽无比的武士刀。整个片段,色彩极其柔和,在储藏各色名刀的日式阁楼里面,一切都被笼罩在淡淡的光晕之中。那是一种非常柔亮的光线,和我们以往看到的神坻和上帝头上的光环如出一辙,这时背景音乐出现美丽缥缈的女声吟唱,“黑蛇”的面孔因为看到美丽的武器焕发出圣洁的光彩。这一场景和影片前后多场血腥的杀戮形成极其鲜明的反差,其明亮的程度也很难想到会在昆汀的电影中出现。从这里看出导演自身对于暴力的代表符号武器(尤其是东方色彩的武器)的倾心,他把这段戏处理得象是对神坻的一次拜会。后来服部答应“黑蛇”的要求为她特别铸造武士刀,说了这样一段话:“这是我铸造的最好的刀,即使你在路上遇到上帝,上帝也会被这把刀杀死”,很有些中国俗语中“遇神杀神”的气魄,再一次表现出宗教崇拜式的狂热。

《比》中“暴力美学”的表现呈现出多元素的面貌,最奇突的一幕是昆汀把交待“水蝮蛇”童年经历和成长为著名杀手的过程全部交给日式动画来实现。日式成人动画中所具有的“暴力美学”传统使得动画片在日本本土成为远远比美式动画更为芜杂的艺术表现形式,昆汀这次借用了动画的叙述,所产生的巨大感染力一点都不逊色于片中其余的真人段落。这一段回忆倒叙的血腥和黑暗程度,非但不逊色于“黑蛇”的复仇过程,其中对于童年“水蝮蛇”心理的描摹和画面的节奏感,异常地吸引观众。美国不少的影评人都对此段的处理产生了极大的兴趣,《芝加哥太阳报》著名影评人罗杰·伊伯特甚至揣测昆汀此举是为了避免影片被分级为NC-17的厄运,因为其中明显的恋童癖场景,如果由真人出镜,将很可能过不了分级这一关;另外一位影评人则认为片中童年“水蝮蛇”的经历就可以单独支撑起一部电影。姑且不论昆汀用动画表现这段故事的初衷,动画“暴力美学”的加入丰富了《比》的元素,使得电影向经典cult film又迈进了一大步。

此外在日式饭馆群斗一场,昆汀为了增添画面的美感,特别关掉了室内的明灯,呈现给观众蓝色背景中的剪影式打斗。当然《比》除了大面积展示血色暴力,昆汀也钟情于东方“暴力美学”和日本武士道当中那种凄艳唯美的传统。影片的最后一个场面是“黑蛇”与“水蝮蛇”在饭馆后面的日式庭院中的最终决斗:天空中雪花漫飞,静静飘落,“水蝮蛇”雪花一样洁白的丝绸和服有水一样柔滑的质地。当挽着黑色发髻的她抽出一泓秋水般雪亮的武士刀,日式传统水管中的水流注在庭院当中,发出清亮的流水的声音(这一段对于形式上的追求让我在不经意间回忆起《英雄》中无名和长空雨亭边斗剑滴落的雨点)。看来《比》片对于日本和亚洲市场的野心和昆汀对于东方类型电影的喜爱正好完美地结合在了一起。

◆结构和时间的游戏◆

如果《比》仅仅具有以上叙述的种种特质,似乎还不足以使之成为一部昆汀电影,至多能够称作是杰出的动作类型电影。昆汀永远不停歇的灵感使得他把自己的印记刻入了每一部电影,尽管《比》是昆汀从来没有涉及过的动作片类型,观众仍然能清晰地看到镜头后导演独特的存在。

在《比》里面,铸刀大师告诉“黑蛇”,“复仇从来不是一条直线,是幽深的森林”,这个用来形容昆汀对于叙事和结构的偏执正好合适。昆汀从来不喜欢线性的时间,常规的叙事方式,他认为那样观众无法从电影里获得全新叙事方式所带来的感染力量。这个并不复杂甚至可以说非常简单的复仇故事,惯例性地被昆汀做了时间上的解构。

电影的第一个镜头是黑白的,“黑蛇”遍体鳞伤地躺倒在地板上面。此后的第一个段落章节就是此前提到的四年以后对于“眼镜蛇”的复仇,然后影片又跳回四年前血腥的杀人现场。此后故事基本按照正常的物理时间的先后发展,中间插入“黑蛇”多次反复地对受难的回忆。与《低》相比,《比》更多的是采用“黑蛇”作为叙事中心的结构,在构架层次上远没有昆汀的其余作品那么让人眼花缭乱。除了零散的回忆片断,唯一一次叙事的倒错是开头杀死“眼镜蛇”,这一段被提前到影片的最开端,也很有可能是因为昆汀希望制造先声夺人的动作场面吸引观众的一种需要。而回忆放在第二部分出场,加大了残忍梦魇式的窒息感觉,却看不出对结构重组的野心。但是这种时间的重组和跳跃同样让观众产生了欣赏场面之外的趣味,这一向是昆汀电影带来的独特享受。

◆写实和雕饰主义的融合◆

欣赏昆汀电影的时候,常常会被他塑造人物的非常态或者一种毫无准备的死亡所震惊,但同时他对暴力异乎寻常的真实描写又会让人产生一种写实风格的体验。这种写实和有意夸张的融合,使昆汀的影片产生怪异而难以言说的魅力。这一点在《比》中有着多处的表现。

《比》的第一章节亮相的黄色画满花纹的汽车就是一个非常夸张的道具,拥有这辆车的人是“黑蛇”住院期间负责看守她的一个男性护士,这个人的嘴脸是可憎的,昆汀也许用花里胡哨的车子来暗指他变态的心理。开始的打斗一场戏,表现出事件的真实和情境的夸张虚构,周围环境鲜丽明亮的色彩(“黑蛇”那辆色彩俗艳而卡通的车,“黑蛇”的明黄色皮外套,“眼镜蛇”水蓝的家居服,亮得闪人眼的厨房地板和窗口艳阳下殷红累累的花树)让“眼镜蛇”的居住环境看来仿佛是虚构的一般,也同时使得她的死亡产生怪异的视觉冲击。此外影片中多次出现故意为之的夸张情节,比如“黑蛇”因为被蚊子蜇了一下而从长达四年的昏睡中醒来,她依靠意志力在几个小时内就恢复了行走能力,“水蝮蛇”在会议桌上手起刀落斩掉对她不满的黑帮头子的首级,鲜血象水柱一样喷出(前面提到过,这一场景在影片中反复出现,是影片主要的血腥情节)……同时“黑蛇”异常饱满的复仇情绪(乌玛·瑟曼的表演为这一角色加分)又是非常真实的,正是写实和有意雕饰的交叉,同时几乎放弃了《低》和其余作品中对于社会问题的讨论,使得影片虽然血腥却不具有沉重的本质(这是昆汀最不喜欢的一种感觉),成为标准的cult film的集大成者。

◆拒绝致敬的借尸还魂◆

美国的很多影评人在看了《比》之后,都说昆汀一如既往的又把过去电影的各种元素烩成了一锅好汤。你很难发现昆汀创新发明什么东西,他甚至拒绝把这些段子称为致敬,他认为自己就是明偷。这一次的《比》,故事原本都不是昆汀自己想出来的,而来自于特吕弗(Francois Truffaut)1968年的电影《黑衣新娘》。在片中,我们又一次明显地看到了意式黑帮电影、日本武士电影、港产功夫片、美式cult film中的各种元素。片头的绝妙音乐是切尔1966年的歌,“加利福尼亚蛇”在医院里面哼的那个调调也是一个老电影的插曲,“黑蛇”从头到尾都穿着李小龙在《死亡游戏》里的那身明黄色运动服。没有听到影评人抱怨什么,观众更是乐享其成地看到以往电影中的很多细节,发出会心的微笑。

借用美国一位影评人的话来结束这篇长文,对于《杀死比尔》,去看吧,如果你是一个纯粹的cult film影迷的话,这部电影将使你到达天堂。

预备铃:杀死比尔!

作 者:与我同行 来 源:网易娱乐

激动的先冷静下来,这里要说的不是什么新鲜货,就是已经被大家口诛笔伐月余的那支预告片。我对大师电影一直处于半懂不懂的朦胧境界,所以昆汀老子的名字并没有对我观看这只预告形成什么先期刺激,老实说,最让我注意的倒是红袖在网上难以掩饰激动的言辞,我就想,凭着大佬的水平,应该是值得期待的,于是兴冲冲地去下了来看。怎想到,居然…居然…弄出这么一个东西,实在是太…太……太好了(被骗了吧)。

第二天,上论坛就见到大家义愤填膺的声讨,其中曾有N位朋友声称“《英雄》睡着事件”再度发生,而焦点主要集中“蹩脚”的动作设计。个人认为,既然说了是一部向香港早期动作片致敬的电影,这样的招事比画是可以接受的。一旦除去电影本身的风格问题,就预告片来看,我认为是近来少有的精品。

好的预告讲究一个神行兼备,要观众看第一眼就能领会电影的风格背景。看到那个飞机降落的镜头吗,有什么感觉?没有?仔细瞧瞧,底下的密集排列的低矮楼房,和飞机的飞行高度,你的脑袋里没有蹦出香港启德旧机场的轮廓吗?就算没有,也不会觉得,这是一个将发生在北美城市里的故事。有了这种感觉垫底,接下来是介绍的字幕。字幕是黄色的,也不简单哦。紧接着字幕的出场UMA也是黄衣加身,也许有人觉得这样根本算不得什么技巧,可是预告片短短一分钟出头,要体现流畅的感觉,工夫就得下在小地方。从此处开始,直到UMA的黑白照,几乎所有的镜头里都有黄色的戏份,或着单独一点,或作为背景,连那个黑人舞剑的场面虽做了黑白处理,但仍有黄色的基调在里头。如果,导演的意图是希望将黄色做为一种代表东方的符号使用,那么这只预告片就已经完成了一半任务。

片子继续往后走。大面积的黄色也暂时消去。取而带之的的是黑白两色的运用。从一些镜头看来,几乎可以肯定这种色彩是导演的刻意安排。预告片为了符合这种安排对不少镜头去掉彩色穿插在原色的镜头间。此处是全片地二个色彩运用的成功段落。这一段,片中的大部分主要人物都出场露脸,而黑白是最适于装扮COOL风格的颜色,就连里头的人一脸油皮的坏笑,观众也觉得是个“人物”。

再下来就是刘MM经典的日语秀。个人觉得暴有喜剧色彩,电影黑色幽默的风格体现无疑。刘MM装酷成性,时时刻刻不忘收敛脸上笑容。然而凡事做到及至就有反效果,这在《针锋相对》里已有充分体现。这一嗓子,仿佛由便秘解放后快感的抒发,戏里戏外都痛快淋漓。更妙的是,紧接着,居然有一个胖佐罗样的男人,回应般地也发出一声嘶吼,加上他小圆脑袋上下摇晃,简直就是香港搞笑片翻版嘛。你难道没感觉到制作人员的用心吗?同时,色彩在这里重归明黄,黄色字幕也再次出现,显得顺理成章,也让后面片名的红字幕更富冲击力。在紧凑的音乐里,预告片收尾。

如此出色的画面,音乐也无法忽略。如果给整支片子大100分,音乐至少占到50的分量。由吉他拨出来的旋律妥帖得就像从电影身体里长出来的一样,配合的天衣无缝,从头到尾维持了高水准。再说什么都显多余,重点推荐段落,由“胖佐罗”大叫到打出片名,音与画的结合勘称艺术品。

讲了这么多好话,实在是因为喜欢这支预告,喜欢它的出色和别出新意。它和《夜魔侠》的区别在于,后者将现有的技巧手段发挥到尖峰水平,而《杀死比尔》则另辟天地,做出了预告之外的东西。这样一部电影,现在预测起票房还稍稍早了点,但希望他的成绩要对得起它优秀的预告片。

|